PONANT

living lab

Living lab Ponant

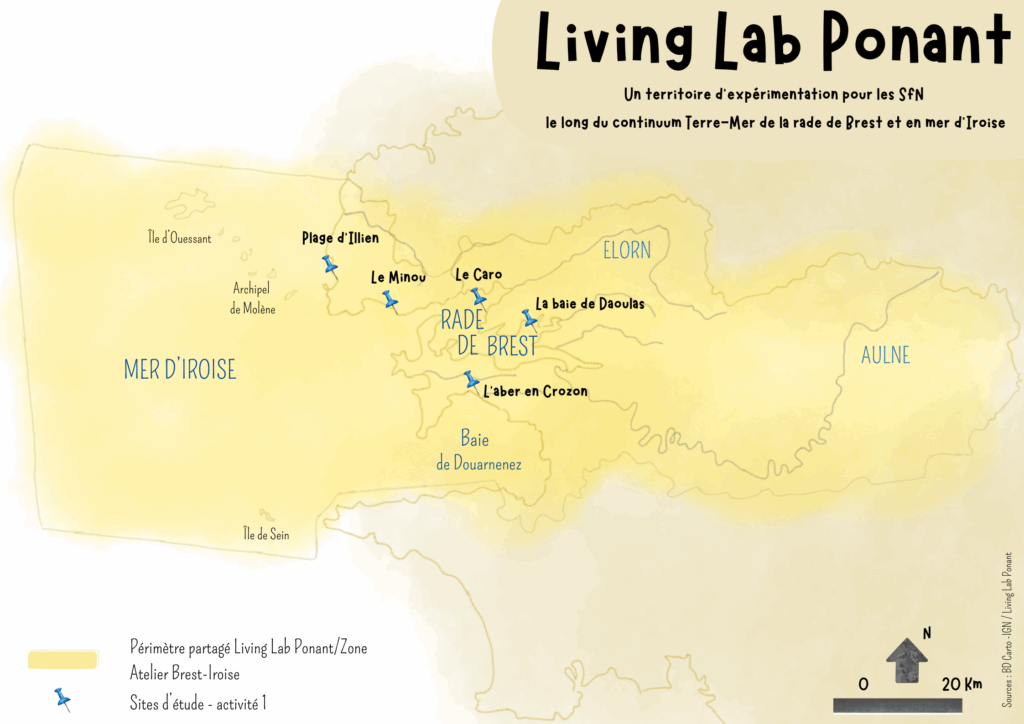

Le living lab Ponant étudie les Solutions fondées sur la Nature (SfN) appliquées à la Rade de Brest et à l’Iroise, en y intégrant le continuum terre-mer par la prise en compte des bassins versants de l’Aulne et de l’Elorn.

Thématiques couvertes par Ponant

- Conservation des écosystèmes

- Restauration des écosystèmes

- Exploitation et utilisation des ressources

- Conservation de la biodiversité

- Dépoldérisation

- Adaptation aux risques côtiers

- Bien-être des habitants et des usagers

- Co-amélioration des Solutions fondées sur la Nature

Les questions scientifiques prioritaires

L’activité du living lab Ponant est structurée autour de deux questions principales qui vont être abordées et suivies par plusieurs actions :

- Quelles SfN peuvent être utilisées pour gérer la complexité des usages et la diversité des habitats de ce territoire et faire émerger des SfN partagées par tous ?

- Dans quelle mesure les SfN peuvent-elles être déployées pour réduire la vulnérabilité aux risques côtiers d’érosion et de submersion marine ?

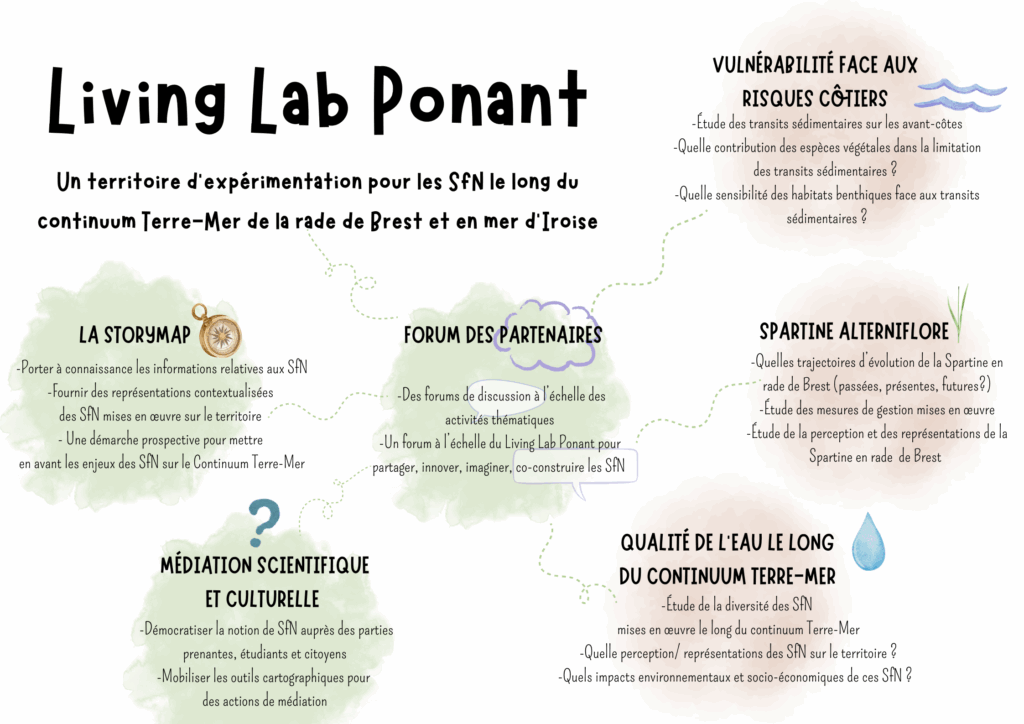

Les actions menées par le living lab

Le Living Lab Ponant se structure autour de 3 activités thématiques et de 3 axes transversaux. Dans le cadre de l’activité 1 « Interactions Végétation-Hydrodynamisme-Sédiments », des sites spécifiques sont étudiés. L’activité 2 « Dynamique de la Spartine (Spartina alterniflora) en rade de Brest » se focalise sur l’étude de la Spartine en rade de Brest. L’activité 3 « État des lieux des SfN le long du Continuum Terre-Mer » s’intéresse à la rade de Brest et aux bassins versants de l’Aulne et de l’Elorn.

Les activités du living lab

Activité 1 : Interactions Végétation-Hydrodynamisme-Sédiments

Activité 2 : Dynamique de la Spartine (Spartina alterniflora) en rade de Brest

Activité 3 : État des lieux des SfN le long du Continuum Terre-Mer

Activité 1 : Interactions Végétation-Hydrodynamisme-Sédiments

Cette activité contribuera à apporter des éléments de réponse sur la manière dont les Solutions fondées sur la nature peuvent être déployées pour réduire la vulnérabilité aux risques d’érosion et de submersion.

Pour cela 3 points spécifiques seront étudiés :

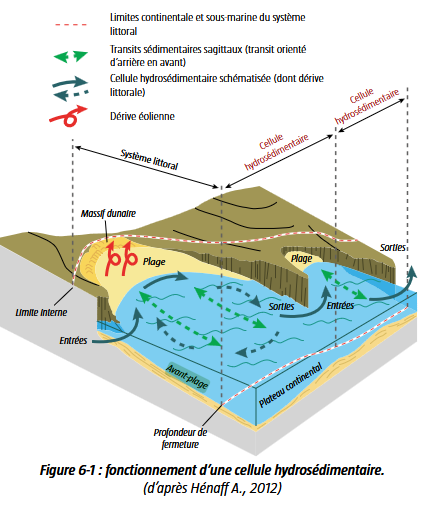

1a. Compréhension des dynamiques sédimentaires des avant-côtes

L’acquisition de connaissances supplémentaires sur les transits sédimentaires des avants-côtes contribuera notamment à améliorer les projections d’évolution future du littoral (dans un contexte de remontée du niveau marin) permettant ainsi d’accompagner les gestionnaires du littoral dans l’anticipation des mesures de gestion à adopter.

Cela permettra également de proposer et de favoriser la mise en place de solutions fondées sur la nature mobilisant la gestion des ressources sédimentaires au sein d’une même cellule hydro-sédimentaire à l’image du rechargement de plages et du contournement sédimentaire.

Avant-côte

L’avant-côte ou avant-plage est définie comme la partie d’une côte d’accumulation sédimentaire située immédiatement en dessous du niveau des basses-mers, et complétée par la plage située dans la zone intertidale (entre le niveau des plus basses-mers et le niveau des plus hautes mers, aussi appelée estran) et éventuellement la dune.

Rechargement de plage

Reconstitution d’une plage en régression par un apport artificiel de sable par camion ou bateau. La plage rechargée permet un meilleur amortissement des houles et joue un rôle protecteur en cas de forts évènements de tempête.

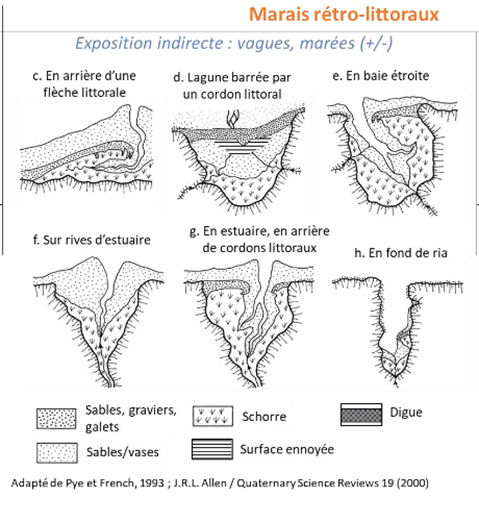

1.b. Étude des évolutions morpho-sédimentaires des marais rétro-littoraux

Le suivi de l’évolution topo-morphologique des marais rétro-littoraux, par une approche rétrospective et prospective visera à notamment à comprendre comment ces marais maritimes pourraient réagir face à la montée du niveau marin.

Le suivi de l’évolution topo-morphologique des marais rétro-littoraux, par une approche rétrospective et prospective visera à notamment à comprendre comment ces marais maritimes pourraient réagir face à la montée du niveau marin.

Du fait de leur topographie basse, de leur anthropisation plus ou moins forte et de la soumission de formes d’accumulation qui les protège aux phénomènes d’érosion et de submersion, ces milieux sont sensibles à la dynamique actuelle d’élévation du niveau marin mais pourraient également remplir le rôle d’espace tampons. Une meilleure connaissance géomorphologique de ces phénomènes contribuera à alimenter la réflexion sur les mesures de gestion à mettre en place.

Les marais rétro-littoraux

Les marais rétro-littoraux sont soumis indirectement à l’influence de la marée dans la mesure où ils se situent en arrière de cordons littoral de sable, de galets ou encore de cordon dunaire. Ils se différencient ainsi des marais littoraux qui sont directement exposés aux vagues, aux houles et à la marée. (Alain Hénaff, journée annuelle de la CAMAB – 2021) Ils sont composés d’une partie basse appelée slikke et d’une partie plus haute appelée schorre.

Quelques références bibliographiques

2. Comment les espèces végétales contribuent à limiter les transits sédimentaires cross-shore et long-shore ?

Il s’agit ici de s’interroger sur la manière dont les différentes espèces végétales contribuent à atténuer les forçages hydrodynamiques et à limiter les transits cross et long-shore au sein des cellules littorales et ce, tout au long d’un gradient allant de la zone rétro-littorale à l’avant-plage. Ainsi, seront notamment étudiés :

- l’atténuation des houles par les champs de laminaires et les macro-algues

- l’effet canopée et le piégeage des sédiments par les herbiers de zostères

Cross et long-shore

Le cross-shore est en direction perpendiculaire à la côte, quand le long-shore correspond à la direction parallèle à la côte.

Source : Partenariat Litto’Risques (2023). Guide méthodologique de gestion des risques littoraux en Finistère – Volet 2 : méthodologie de gestion des risques littoraux. 196 p.

3. Quelle sensibilité des habitats benthiques aux transferts sédimentaires sur les différents compartiments littoraux ?

Les impacts des transferts sédimentaires découlant des processus naturels à l’échelle saisonnière (mais aussi dans la perspective de transferts résultants d’opération de gestion des stocks, ou encore de redistribution sédimentaire dans un contexte de hausse du niveau marin) sur l’écologie des habitats benthiques au sein des différents compartiments littoraux seront ici étudiés. Plus précisément, il s’agira de se focaliser sur :

- la biodiversité au sein des sédiments meubles après des épisodes érosifs

- les répercussions de l’ensablement des platiers rocheux sur les espèces végétales qui les occupent

Quelques références bibliographiques

Activité 2 : Dynamique de la Spartine (Spartina alterniflora) en rade de Brest

Cette activité a pour objectif de répondre aux besoins identifiés à la fois par les scientifiques et les gestionnaires d’espaces naturels face à la présence de la Spartine alterniflore en rade de Brest.

La Spartine alterniflore est une espèce ingénieure au caractère envahissant. Elle a été introduite en rade de Brest à la fin de la première guerre mondiale par le biais du transport maritime et a alors envahi plus de 60% des pré-salés de la rade. Depuis de nombreuses années, les gestionnaires d’espaces naturels, notamment le Parc Naturel Régional d’Armorique, ont engagé des actions de lutte contre la Spartine qui menace en particulier le Limonium humile, espèce d’intérêt communautaire dont la rade représente la dernière station à l’échelle nationale.

Dans ce contexte, l’activité 2 aura pour objectifs :

- d’acquérir une meilleure connaissance du phénomène d’envahissement des prés-salés de la rade de Brest par la Spartine alterniflore

- de co-construire des mesures de conservation et de restauration efficaces permettant de préserver les habitats d’intérêt et la biodiversité associée

3 points spécifiques seront donc étudiés :

1. Besoin de spatialisation de l’information pour mieux cibler les secteurs d’intervention

L’objectif sera de définir les trajectoires d’évolution de la Spartine via la mobilisation d’approches rétrospectives et prospectives déjà mises en œuvre sur les zones de slikke et en développant de nouveaux outils et de nouvelles approches sur les zones de schorres.

2. Besoin d’évaluation des mesures de gestion actuelles

Les scientifiques impliqués dans l’activité accompagneront les gestionnaires en mettant notamment en place des suivis écologiques et des suivis géomorphologiques afin de mieux appréhender l’état écologique des pré-salés ainsi que le rôle de la Spartine dans les processus de sédimentation en rade de Brest.

3. Besoin de développer des solutions nouvelles fondées sur la nature

L’objectif sera d’élaborer des solutions nouvelles basées sur la nature grâce l’acquisition des connaissances tout au long du programme. Ces solutions seront co-construites étroitement en lien avec les gestionnaires mais aussi plus largement les acteurs en lien avec cette thématiques (élus, citoyens des communes touchées).

Quelques références bibliographiques

Le Meur, M., Dynamique spatiale de la Spartine alterniflore en rade de Brest – mémoire de stage de Master 2, 2024

Lefeuvre, J-C., Rauss, I. – Spartina anglica in the mont saint michel’ bay: a green peril revisited. In: 4th international conference on ivasive spartina – proceedings, juillet 2014, Rennes (France)

Quéré, E. (2010). Vingt ans de suivis et de conservation du Limonium humile Miller en rade de Brest. Bilan 2009. Conservatoire Botanique National de Brest

Activité 3 : État des lieux des SfN le long du Continuum Terre-Mer

La Rade de Brest fait face à une problématique de qualité de l’eau impactant à la fois les activités économiques en lien avec l’exploitation des ressources marines (pêche, conchyliculture) mais également la riche biodiversité qu’elle abrite. Ce constat nécessite la prise en compte du socio-écosystème dans son intégralité pour agir en faveur de l’amélioration de la qualité de l’eau, agir pour la biodiversité et préserver l’état des ressources du milieu côtier et ainsi limiter les impacts socio-économiques et sanitaires.

Dans ce contexte, le Living Lab Ponant vise à favoriser l’élaboration et la mise en œuvre de Solutions fondées sur la nature contribuant à la restauration de la qualité de l’eau et des habitats tout au long du continuum Terre-Mer.

L’activité 3 a pour objectif d’améliorer nos connaissances sur la façon dont des Solutions fondées sur la Nature en lien avec la ressource en eau sont ou pourraient être déployées sur le territoire, et sur l’évaluation de leurs impacts environnementaux et socio-économiques sur le socio-écosystème « Rade de Brest et ses bassin versants Aulne et Elorn.

Parmi les Solutions fondées sur la nature déjà mises en œuvre sur le territoire on peut citer :

- les actions de préservation et gestion durable du bocage existant, la création de talus et haies, la préservation des zones humides pour la partie terrestre

- les actions de préservation et restauration d’organismes filtreurs tels que les huîtres pour la partie marine

L’activité cherchera à répondre aux questions suivantes :

- Peut-on identifier les Solutions fondées sur la nature mises en œuvre le long du Continuum Terre-Mer et comment sont-elles perçues/représentées ?

- Quelles sont les Solutions fondées sur la nature envisagées par les divers acteurs du territoire le long du Continuum Terre-Mer pour le futur ?

- Quels sont les impacts environnementaux et socio-économiques des Solutions fondées sur la nature ?

La méthodologie se basera sur l’animation d’ateliers participatifs mobilisant scientifiques, gestionnaires, élus, professionnels du territoire. Une modélisation numérique traduisant la vision partagée des acteurs locaux vis-à-vis des Solutions fondées sur la nature sera alors développée et permettra d’envisager des scénarios futurs potentiels basés sur les Solutions fondées sur la nature et leurs impacts sur la qualité de l’eau et la biodiversité.

Quelques références bibliographiques

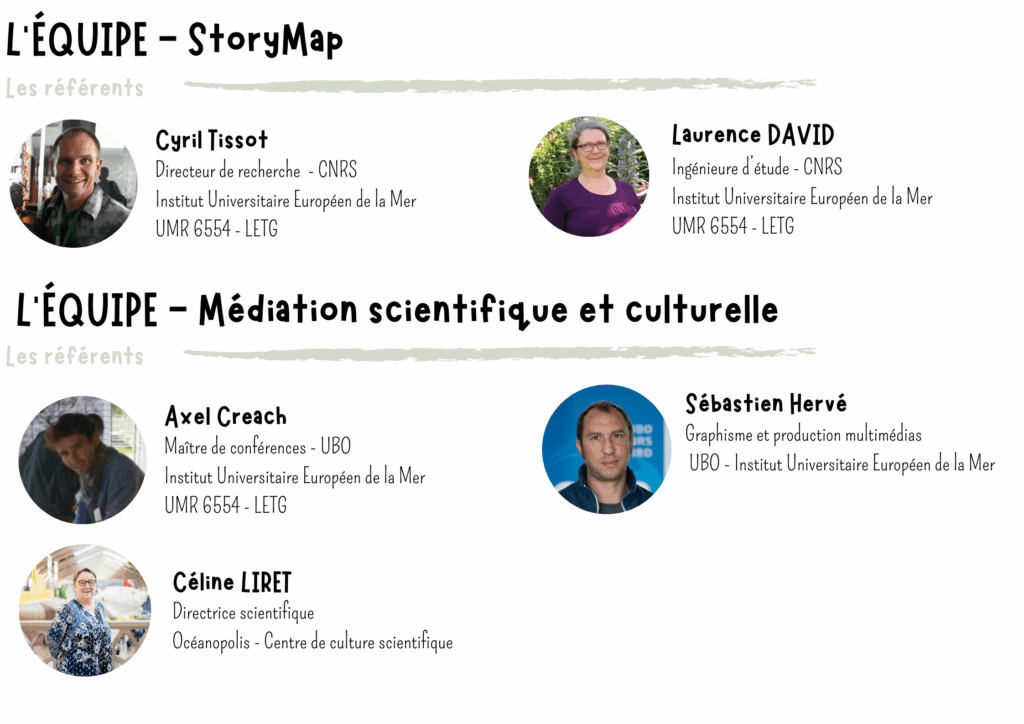

Activité transverse – StoryMap & Médiation culturelle

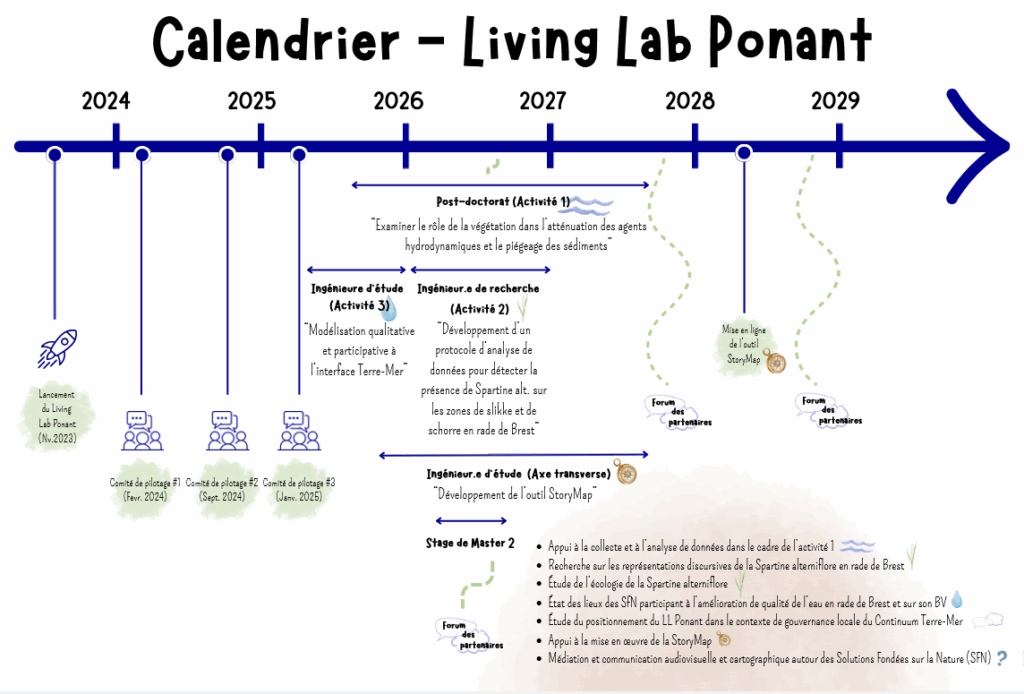

Le calendrier du living lab Ponant

Les actualités du living lab

Pas d’actualités

Les partenaires académiques

Les unités de recherche

AMURE – Aménagement des Usages des Ressources et des Espaces marins et littoraux

CRBC – Centre de recherche bretonne et celtique

Dyneco – Dynamiques des Écosystèmes Côtiers

Géoarchitecture – Territoires, Urbanisation, Biodiversité, Environnement

Géo-Ocean – Géosciences et éco-gestion des milieux marins, côtiers et littoraux

Géosciences marines

LEMAR – Laboratoire des sciences de l’environnement marin

LETG – Littoral, Environnement, Télédétection, Géomatique

LP3C – Laboratoire de psychologie : cognition, comportement, communication

STH – Sciences et Technologies Halieutiques

Les partenaires de la société

La fiche d’identité du living lab Ponant

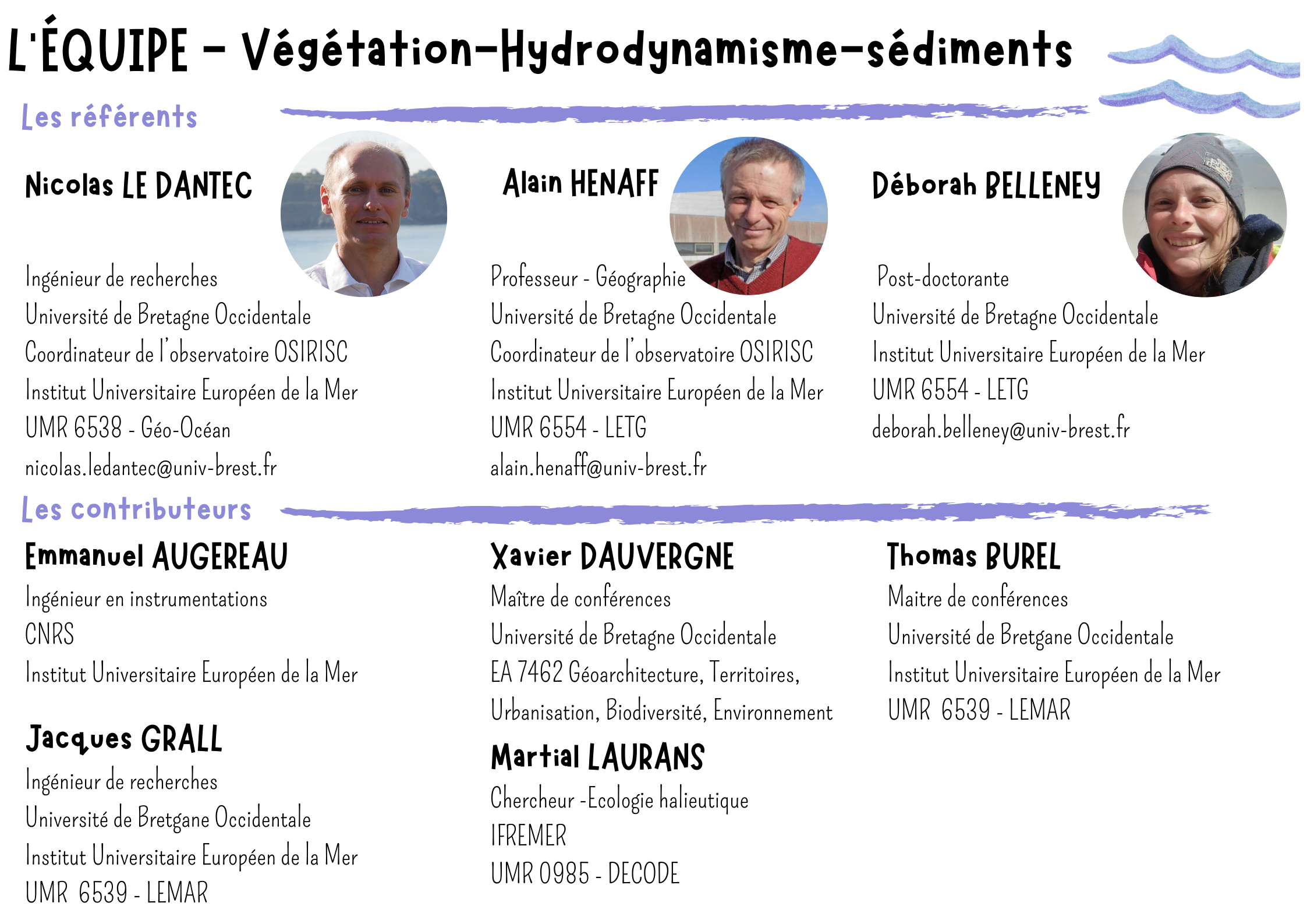

Les coordinateurs du living lab

Coralie Pauchet, Chargée de projet living lab Ponant

Adélie Pomade, Maître de Conférences en droit à l’Université de Bretagne Occidentale

Pierre Stephan, Géomorphologue au CNRS